2025年下半年刚刚开启,跨境电商平台Temu就挥出了一记重拳——卖家资质审查全面升级,共享资质、虚假检测、关联制造商违规等行为,全部纳入重点整治范围。这场“合规风暴”的力度之大、影响之广,被不少卖家称为“Temu史上最严资质大整顿”。

一、资质滥用问题

部分卖家为了快速上架、节省合规成本,采用他人检测报告或“挂靠资质”操作,将与自身产品不匹配的检测报告套用到自己的商品上。Temu此次明确表态:无论卖家是否主动作假,只要存在借用、共享检测报告的行为,即属于违规。

系统正开展交叉排查,重点打击产品类型与检测内容不符、“挂羊头卖狗肉”等违规情况。

二、制造商资质问题

若某家制造商频繁出现“外检不合格”或“资质抽检异常”等记录,Temu会将其列入风险名单。令人担忧的是,所有使用该制造商产品的卖家,都将被视作存在潜在风险,哪怕已经与其解绑,也可能被平台追溯历史库存、强制外检,甚至封禁处理。

这一“连坐机制”极大加剧了卖家的不确定性。

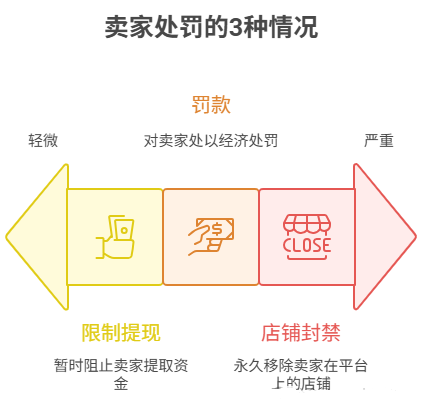

处罚有多严?轻则冻结提现,重则直接封店!

Temu在此次政策中进一步明确了处罚措施,打击力度前所未有。平台可视违规情节对卖家采取限制提现、罚款、封禁店铺等措施,具体金额与违规产品销量、是否主动配合整改等因素挂钩。

更令人头疼的是,一旦共享资质中的某一家卖家出现问题,所有关联使用该资质的商家库存可能都要接受平台强制外检。

外检费用按单次几百至上千元计,若检测不合格,还将按照货值倍数进行罚款。违规成本高、处罚连锁反应强,卖家稍有不慎,极可能“血本无归”。

Temu还特别提醒:即使解绑制造商,也不能完全规避历史库存带来的风险。

合规成本水涨船高

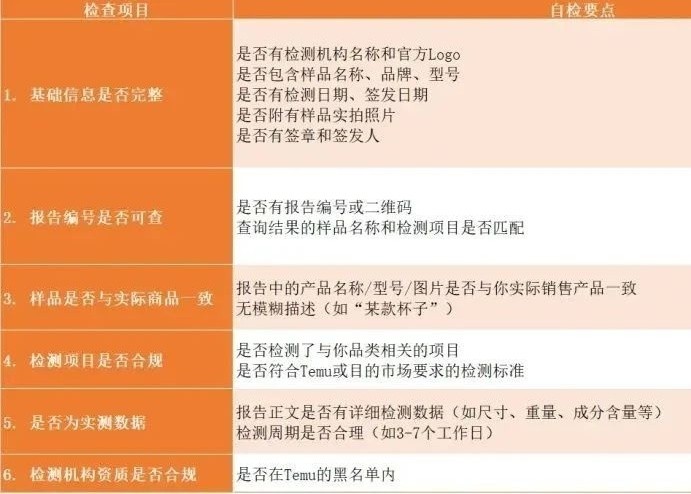

随着审查升级,Temu对产品检测的要求也变得更加细致、专业。平台规定,不同型号或参数的产品不得合并认证,电子类商品若外观存在颜色以外的差异,也必须单独出具检测报告。在RoHS等化学检测中,报告需覆盖每一个SKU变体,包括不同颜色或材质,缺一不可。

此外,Temu只接受其跨境服务市场中认证入驻的检测机构出具的报告,并要求这些机构缴纳履约保证金,间接推高了检测价格。平台还表示,将严查不合规检测机构,违规者将被列入黑名单。

这一系列变化无疑提高了卖家在产品合规、报告获取等方面的门槛,尤其对于玩具、带电类产品等合规难度本就较高的品类,合规成本大幅上涨,许多中小卖家直呼“压力山大”。

卖家要高度重视上游供应链的合规性。与制造商签订合同时,应明确产品检测与资质出具的责任归属,必要时要求对方提供真实有效的报告原件,并核实其过往外检记录是否存在异常。

对于被平台列入风险名单的制造商,应尽快解除合作并妥善处理历史库存,避免连带风险。

从长远来看,建立独立检测机制、与正规第三方机构合作、提升合规意识,才是跨境卖家在平台监管升级大势下的可持续之路。合规虽苦,但唯有踏实走正道,方能走得更远。